HKU ICB

刘教授专栏 | 一个失衡和失序的年代:大动荡还是大变革?

Back09 Dec 2021

港大ICB SEA 2021年秋季开学典礼院长致辞全文

(2021年11月27日)

各位同学,早上好!

首先,我代表学院欢迎北京、上海、深圳、广州、成都教学中心的600多位ICB SEA新生参加我们的2021-2022年秋季开学典礼。这次开学典礼可谓一波三折,原定邀请各方专家学者与企业领袖,在乌镇举办一场盛大的论坛。但三个星期前,为了响应疫情防控政策,我们取消了乌镇活动,改在各地教学中心举办开学典礼。接下来又因各地新增疫情,北京及成都无法举办线下活动,使得这次开学活动也受到影响。

整整两年前的2019年11月,因为香港的社会动荡,我们首次取消了到香港大学校园的开学典礼和工作坊,之后因为新冠疫情又一再取消。这次原本希望在内地与所有同学、朋友们见面,但这个愿望也没有实现。我非常希望明年春天的开学典礼,我们可以在香港再次见面,这可能是我今年最大的新年愿望。

今天我的分享和我们所处的时代相关。这两年多来,我们在香港、在全球都看到了一个失衡和失序的时代,这个时代对我们到底意味着什么?这仅仅意味着动荡正不停地干扰和打破我们正常的生活?还是意味着从这种失衡和失序中我们可以迎接一场新的变革呢?

英国马克思主义历史学家霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)将二十世纪称为一个充满希望却也摧毁了所有幻想和理想的极端年代(《极端的年代:1914~1991》)。美国音乐家耶梅纽因(Yehudi Menuhin)也说过:二十世纪为人类兴起了所能想象的最大希望,但是同时却也摧毁了所有幻想与理想。我觉得这两句话概况的不仅仅是二十世纪的场景,对于我们所处的二十一世纪的前20年也是一个最好的描述。

经济现代化与制度现代化

我是一个从八十年代走过来的人,那个时候的中国,天空蔚蓝,我们的内心充满梦想,生活虽然清贫,但每一天都朝着更加美好的未来进发,心情舒畅。和今天相比,那时的物资贫瘠,像今天这样的周末,在单位里能吃上一顿饺子已经是一件很幸福的事。今天的物资极其丰富,但面对的是一个让我们不知所以的未来,这是全球面临的一个全新情景。

我们在八十年代开始了一场轰动全球的改革,这场改革的核心就是经济现代化和制度现代化。从经济现代化角度来讲,意味着我们要走出让中国陷入贫困的计划经济,走出计划经济的乌托邦迷失,走上让西方富强的自由市场经济。自由市场经济这一发展模式可以追溯到苏格兰古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith),从十八世纪的英国开始一直到后来的美国,它不断地进行实践,在美国几乎到了登峰造极的地步,并且随着美国的影响力和全球化的步伐走向了世界。

在全球化大趋势下,调动市场力量的经济改革在中国取得了惊人的成功,我们成为全球第二大经济体,成为全球最大的贸易国。我们的人均GDP首次跨越一万美元的门槛,超过全球人均收入中位数。

可是我在想,实现了人均GDP增长战略的目标后又会怎样?香港刚刚公布了最新的贫穷人口数字,已经达到165万。香港只有750万人口,竟然有高达165万人口处于贫困线之下,占香港人口总数五分之一还要多。可是香港的人均GDP在全球排名第13位,所以人均GDP对每一个人又有什么样的意义?

中国在四十年的探索与发展进程中,现在是否到了一个转折点?中国正在寻求如何实行市场经济跟计划经济的混合体制,这是中国发展的一个新的十字路口?我们如何避免像香港这样,人均GDP达到全球第13位,大量的人口却生活在贫困线之下,如何让经济发展最大程度地受惠于更多的民众,这是我们需要思考的问题。

除了经济现代化,我们还追求制度现代化。从八十年代开始,全国上下都在探讨党内民主、基层民主、民众参与、公民自由,如何规范权利,如何松绑与开放。我们四十年来走过了这么长一段路,但在制度现代化上依旧有很长的一条路要走。

现在中国提出一个新口号叫“全过程民主”,不仅有选举的民主,也有协商的民主、社会的民主、基层的民主、公民的民主。中国在民主上试图建立不同的模式,这说明民主是好东西。不管是在什么样的天空之下,我们每一个人都渴求经济自由与经济独立,也渴望作为公民参与公众事务的权利。不管在中国还是美国,在香港还是内地,在非洲还是欧洲,我们每一个人都有这样的愿望,全球良性管治的最好体现就是民众平等与自由的参与权。

两个历史转折点:两版“历史终结论”

在过去的四十年当中,我遇到了两个历史转折点。一个是1989年的“历史终结论”,大家知道,这是美国政治学者福山(Francis Fukuyama)提出的,在他看来,1989年苏联东欧巨变预示着全球范围内自由资本主义的胜利。资本主义市场经济虽然不是万能的,也有着众多的缺陷,但就如亚当·斯密所说,市场经济是一只看不见的手,它可以自动调节(《国富论》)。也正如经济学家和学者哈耶克(Friedrich August von Hayek)所说,自由市场经济就是自发的秩序形成新的秩序(《自由秩序原理》)。

福山在《历史的终结与最后的人》(The End of History and the Last Man)这本书里描述了自由主义者将国家视为主要敌人的体系。他认为西方国家自由民主制度可能是人类社会演化的终点,是人类政府的最终形式,所以他将此视作历史的终结。我们知道这个观点被最终证明是错误的,那到底为什么1989年会发生这样的大震荡和大变革?那就是苏联东欧社会发生了严重的失衡。

加拿大著名管理学家明茨伯格(Henry Mintzberg)在《社会再平衡》(Rebalancing Society)这本书里就清楚地指出,“相对来讲,在1989年是平衡取得了胜利。东欧的共产主义政权由于在政府集中了太大的力量而严重地失去了平衡。相反,当时西方那些成功的国家展现除了社会主要方面—公共部门、私营部分与社群领域—之间或多或少的平衡。”

刚刚我提到的英国著名马克思主义历史学者霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)在《如何改变世界》(How to Change the World)一书里就指出:“所谓社会主义要比资本主义更能确保生产力的最快速发展,这种说法几乎不可能是马克思提出的,毋宁说是两次世界大战之间资本主义危机面对苏联五年计划时的产物。”当时资本主义世界发生巨大危机,但是苏联实行五年计划,迎来了经济的高速发展。

所以明茨伯格认为,NGO(非政府组织)太弱小就会发生像苏联、东欧那样的崩溃。但企业不受约束就会成为无法驱逐的魔鬼,就像今天欧美各国那样。

但2020年出现了新版的“历史终结论”。新自由资本主义在美国七十年代之后快速发展,尤其是在美国总统里根以及英国首相撒切尔夫人上台之后席卷欧美各国,最终影响和冲击全球。而今,新自由资本主义在欧美的最终失败,又使得过去四十年快速发展的全球化进程产生了巨大逆转,这也是今天欧美各国发生内卷的最主要原因。美国甚至走向孤立主义,希望回到二战之前,这跟新自由资本主义的失败有相当大的关联。

福山(Francis Fukuyama)说,“新自由主义已死,但中国模式难以复制”。这是他去年疫情发生后接受法国《观点》周刊(Le Point)采访时说的。确确实实,中国这样的管治模式没有一个国家可以学得到,这在新冠疫情出现后再明显不过了。最近,欧洲国家在冬天来了之后再一次面对疫情的高峰,一些国家甚至强制未接种疫苗者不得外出,但是欧美各地都出现抗议浪潮。不过,福山认为疫情控制的好坏与制度没有太直接的关系,而是取决于卫生制度与公众对政府的信任。

但这位在1989年声称自由民主主义将盛行的“历史终结论”政治学者,这次则认为新自由主义已死。他在接受采访时说,“如今我们看到的是新自由主义的彗星之尾,我们即将回到上世纪五六十年代的自由主义,即市场经济、对私有财产的尊重、以及通过干预手段减少社会及经济不平等的高效的国家三者并存。大流行再一次表明,一个强大的国家是必要的。”

福山还认为,“我们不会因为听到蛊惑就完全抛弃自由主义模式,但是我们必须不惜一切代价改变自由主义、社会保障和国家干预之间的平衡。”

平衡是今天我演讲中的一个最重要关键词,因为我们正处在一个失衡和失序的世界。

麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)去年11月发表一份报告,题目为 “重新思考美国资本主义的未来”(Rethinking the future of American capitalism),这份报告提到了一个关键的问题:“哪些基于市场和非市场干预的类型和组合可以改变资本主义为所有参与者提供机会和更好的结果,同时保持创新和竞争以促进增长和更大的繁荣?哪些方面需要市场设计和重新设计来创建适合 21 世纪经济及其参与者的运作良好且具有包容性的市场?”

其核心的关键词就是如何让所有人受益于经济发展,并据此厘定方向,创建适合二十一世纪经济发展的模式。我们面对的世界和过去四十年的发展不同了,所以我们需要思考不同的发展模式。

著名的诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨(Joseph Eugene Stiglitz)于2019年发表了一篇题为《新自由主义的终结与历史的复兴 》(The End of Neoliberalism and the Rebirth of History)的文章。他是新自由资本主义的敌人,同时也对福山进行了强烈的批判。他说“新自由主义(Neoliberalism)将不受约束的市场视作实现共同繁荣最无可置疑的手段,这一信念的可靠性眼下岌岌可危。很好,理当如此。人们对新自由主义和民主的信心同时衰退,这并非偶然或者仅有相关关系。新自由主义危害民主已有四十年。”

最近,美国著名的政治和历史作家罗伯特·卡根(Robert Kagan),在《华盛顿邮报》发表了一篇上万字的文章,题目是《我们的宪法危机已经到来(Our Constitutional Crisis Is Already Here)》。这位作者是美国著名智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)的高级研究员,负责国际秩序和战略。他曾经担任里根时代国务卿舒尔茨(George Shultz)的主要演讲稿作者,出版了多部著作。

他在这篇万字文章里面提出了让美国人和全球都非常惊恐的一个观点,对美国的未来做出了最黑暗和惊心动魄的预言。他认为,如果没有富有眼见的政治家做出大胆而勇敢的举措,美国将在三到四年内进入民主崩溃的黑暗世界。他把这一预言的时间节点定在2024年11月,这是下一次美国总统大选的日子。

去年的美国大选结果增强了我对美国民主的信心,也认为特朗普不可能卷土重来,但从罗伯特·卡根这篇文章以及近来特朗普在美国的政治活动来看,这个可能性完全不能排除。令人可悲的是,美国的民主党总统拜登已经接近八十岁,曾说过四年之后不再参选,然而白宫发言人刚刚宣布,拜登下一次总统大选还会重新征战。所以权力是春药,这么一个老人都抵不过权力的诱惑。

黑暗的预言越来越近,罗伯特·卡根说:“我们正朝着这个方向迈出关键的几步,对政党的忠诚已取代了对分权的忠诚,在特朗普时代更是如此。”大家知道美国是三权分立,如果再加上新闻的话某种程度上来讲是四权分立。他说,“在这种情况下,除共和美德外,制宪者没有留下任何其它可以防止政府夺权的制衡法律。”他指的是特朗普在大选失败之后拒绝承认选举结果,试图用暴力的手段夺取政权。他认为特朗普运动在历史上的独特之处不在于其激情和偏执,而在于对于数百万美国人而言,特朗普本人即是对他们的恐惧和怨恨的回应。以前的美国政治运动,领导人和追随者之间的纽带从未这么强而有力。

今天大家不要误以为特朗普的追随者仅限于极端白人,他们虽然是主要人群,但他的支持者众,甚至民主党分子也是特朗普的追随者。这是因为他们看到美国在全球化过程当中,新自由资本主义如何摧毁了他们过去的生活方式。在美国的中西部,一些蓝领工人阶级聚集的蓝州为什么会转成红州都去支持特朗普,原因就在此。罗伯特·卡根最担心的问题就是,即便美国这样的民主国家,也已经出现了一个准独裁者,更何况在一个非民主国家里。

哈耶克在《通往奴役之路》(The Road to Serfdom)里就曾经说过:“当一个社会为某种集体主义信条所支配时,民主将不可避免地自行消灭。”在纳粹德国、二战的日本、今天的美国以及众多的国家,我们都看到了它的踪影。哈耶克在《自由宪章》(The Constitution of Liberty)里也提到:“无论主张民主的理由多么强大,民主本身并不是一种终极的或绝对的价值,民主必须依据其所达致什么来评判。也就是什么样的结果,带来什么样的生活,这是最主要的。民主可能是达致某些目的的最佳方法,但其本身却不是目的。”所以,民主也不是万能的。哈耶克甚至列举出“民主政治”(Democracy)的四大罪状:腐败、无法律、软弱和不民主(霍伊《自由主义政治哲学:哈耶克的政治思想》)。民主本身的一个弱点就是不民主,民主的重要性不在于它是一种遴选统治者的方法,而在于大部分人都积极参与其中。政府的本分是保护人的自由,这比民主本身更为重要。

在这个失序和失衡的时代,如果我们聚焦于平衡,其实不需要刻意再去追求什么样的模式,而应该关注这个模式本身是不是真的能够给我们每一个人带来自由,能不能让每一个人参与到我们的政治生活与经济生活之中,这才是至关重要的。

从大融合到大分裂,从脱钩到重新挂钩

从八十年代、九十年代的全球大融合趋势,到今天的全球大分裂,这不仅仅是国家与国家之间的分裂,而且是众多国家内部的分裂。在可预见的将来,这到底是不是不可扭转的历史趋势呢?过去几年,从特朗普到拜登都不断推动与中国脱钩,在中国也有人希望与世界脱钩,但脱钩是对过去四十年全球化和大融合的背叛。过去我们努力建立全球间的链接,但今天脱钩几乎成为全球的主流。我们到底能不能重新挂钩?如果不能,未来的发展将非常危险。只有重新挂钩,全球才能持久地发展与共存。

而中国过去四十年也是在和全球的链接中获益匪浅。

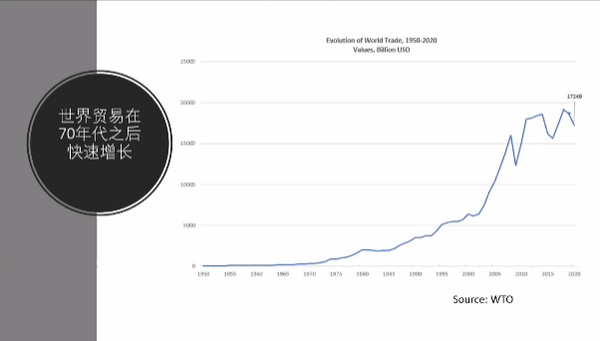

全球的紧密链接从世界贸易的发展趋势中就可以看得一清二楚。世界贸易的历史悠久,但全球贸易在上世纪七十年代以后才得到快速增长,进入二十一世纪之后,全球贸易更是急速发展。

再看看中国的对外贸易,1978年刚刚开始改革开放时,中国的贸易量在全球无足轻重,到了九十年代才快速增长,2000年后中国在全球贸易排行榜上不断上升,2010年成为全球最大贸易国。中国可以成为全球最大的贸易体,就是从与全球的紧密链接中发生的。今天我们发展内循环当然是出于大环境变化的需求,但外循环不可或缺,我们的眼光除了要聚焦内部,依旧需要继续往外看。

从企业的发展来看,四十年前中国企业的规模与力量在全球默默无闻,但2020年《财富》杂志(Fortune)全球五百强企业中,内地与香港的企业总数超过了美国,从中可以看到中国企业的发展势头。

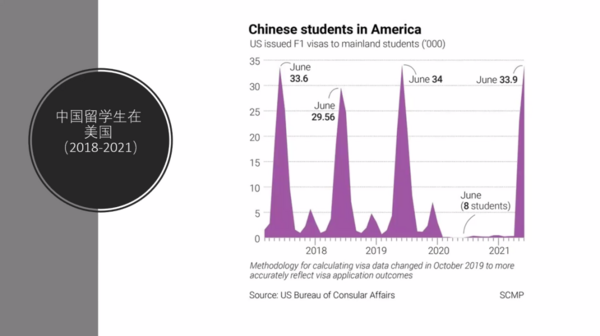

我们也能从过去四十年走出国门学习的人群中看到中国和全球的链接。八十年代的中国人不仅到美国读书,到欧洲读书,我们走向日本、走向澳大利亚,那是一个全球都在我们心中的年代。今天的各位朋友,你们为什么选择ICB SEA,其中一点也是希望从接触外界中开阔视野。

但这一势头也发生变化,这与疫情有一定的关系。2020年6月,美国给中国的学生签证只有8个,特朗普政府疫情之下拒绝中国留学生入境,到了今年6月才开始大规模回升,近三万四千中国人获得美国的留学签证,但今天美国对中国的留学生的政策也发生了质的变化。

中美两国现在试图寻找可以合作的领域以增强链接,以避免走上对抗与冲突的道路。在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上,中美两国采取共同行动,发表共同宣言,在中美目前关系非常紧张的情况之下,这是非常难得的一次合作。由于美国通货膨胀,石油价格不停上涨,拜登政府要求OPEC(石油输出国组织)增产遭到拒绝,最后求助欧洲、日本及中国,采取共同行动释放战略石油储备,我们从中看到了中美两国一点点重新链接的踪迹。

彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)说过:“A time of turbulence is a dangerous time, but its greatest danger is a temptation to deny reality.”(《Managing in Turbulent Times》)。动荡时代的最大危险就是我们不敢正视现实,而是否认现实。

澳大利亚前总理陆克文(Kevin Michael Rudd)曾经在中国待过很长时间,说一口流利的汉语。今年春天他在一场演讲中说过:“二十一世纪的第三个十年,也就是现在,对中国和美国而言都是不成则败(make or break)的关键时期,对全球而言将是‘危险的十年’。”

因此,我觉得有必要带大家回顾刚刚过去的二十一世纪的前两个十年,这个世界到底发生了什么样的危机,并因此可能影响与冲击未来十年的发展。二十一世纪的前二十年全球面对五大危机:911、反恐战争、金融海啸、新冠病毒、中美冲突。

五大危机与五个问题

911这场危机表明不同文明、价值和利益的冲突已经到了无法平衡的地步,凸显了世界大融合是多么的脆弱。那时我们刚刚进入全球大融合的兴奋时刻,忽然发生了这场惊动全球的危机,美国所代表的西方文明、利益和价值体系,和主导的国际秩序受到非正常和非对等的挑战。恐怖分子只有几个人,几架飞机,两架飞机在纽约冲入双子塔,一架飞机在华盛顿冲向五角大楼,还有一架飞机在宾州上空出事了。

这样的不平衡恐怖对抗其实是后冷战时代“赢家通吃”的后遗症,当苏联东欧的华沙条约国组织垮台的时候,美国老布什政府向当时的戈尔巴乔夫做出一个承诺,即北约不会东扩。可是今天,北约东扩到俄罗斯的大门口了,现在连同属斯拉夫民族的乌克兰都倒向了美国的怀抱。所以“赢家通吃”的后遗症,是会给全球带来毁灭性的后果。

但911事件从一开始就不是被简单地定性为恐怖袭击,而是基督教和伊斯兰教之间的一场无法避免的“文明冲突”(Clash of Civilizations)。

文明冲突 重心发生质变 亨廷顿(Samuel Phillips Huntington)在1993年出版的《文明的冲突与世界秩序的重建》(The Clash of Civilizations and the Remaking of World Orde)中与福山的观点不同。大家都知道亨廷顿的主要看法是,冷战结束后意识形态的冲突将让位于不同文明之间的冲突。如果说911时代,基督教和伊斯兰教的冲突是主要的重心,而在今天的后911时代,基督教和儒教之间的冲突有取代基督教和伊斯兰教冲突的趋势,那就是美国与中国之间的冲突越来越趋激烈,发展模式越来越不同。美国撤出伊拉克,撤出阿富汗,其目的是什么,其目标是什么?这不是一清二楚吗!

价值冲突 超越了族群和国界 有如美国内部的民主党和共和党人之间的冲突,红州和蓝州之间的冲突,进步派与极端保守派之间的冲突都是发生在一个国家内部,这在全球无不如此,中国内地、香港、台湾也是如此。这样的价值冲突不以族群和边界为界限,而是以价值为主导。韩国社会也发生了重大变化,以前反日亲华,但千禧年出生的这一代韩国年轻人更愿意拥抱日本年轻人的价值观,也就是西方的那一套价值观。

价值同盟 族群利益和国家利益 族群利益和国家利益冲突时,能否取代文明冲突和价值冲突?在后全球时代的价值同盟中,不同宗教和不同价值的国民之间的冲突已经日益明显和突出,但在国家同盟、利益同盟和价值同盟中,价值的吻合是否会超越其它因素成为主导呢?这是一个大问号。是,可能也不是。苏联与中国的关系就是个很好的例子。1949年前,苏联共产党在一些关键问题上不见得完全支持中国共产党,苏联政府和中华民国政府之间的关系就非常密切。1959年后,两个社会主义国家都是同样的意识形态,依然分道扬镳。有时候价值同盟也十分脆弱,国家的利益更加重要。

在价值对立的时代,我们需要思考全球如何更好地融合?我们千万不能忘记,不管种族、地域和国籍,对自由和民主的追求是每一个人的天性,是与生俱来的渴望。这是大家应该可以认同的共同价值。如果大家都向着同一个目标努力,就能够减少冲突,增强融合。全球化迅速链接世界,其实是各国开放和自信、平等与尊重的产物。我们如何开放国界,敞开心扉,学习新的东西,尊重不同的文明,平等对待与自己不同的他者,在这样一个冲突的时代是我们需要思考的问题。

外因与内因 从2001年开始的反恐战争走过了20年,其结果是20年的阿富汗战争,被推翻的塔利班再次班师回朝,阿富汗在几天之内竟然快速“回放”到20年前的场景。因此,任何一个变革,外在因素作用有限,内在因素不可或缺,外因是透过内因才起变化的。我们在疫情前去过北非和突尼斯,当年席卷北非的民主化,就是源于突尼斯的茉莉花运动(Révolution de jasmin),但今天的突尼斯又如何?今年突尼斯的政局就发生了大动荡。

再看埃及,拜登的“全球民主峰会”邀请了一百多个国家,埃及未能列名其中。埃及民主化之后诞生了穆斯林兄弟会掌控的政府,与西方对阵,最后还是回到埃及的“传统”,军事强人重新上台。我们从中可以看到,任何变革需要自内部发生,外部强力建设的制度几乎没有成功的范例,阿富汗、伊拉克、北非都是例证,还有二战后东欧在苏联的军事占领下建立的政权都在1989年之后纷纷倒台。

占领者与被占领者之间的舒适空间 二战后苏联统治下的东欧各国,与明治维新之后的日本以及麦克阿瑟(Douglas MacArthur)治下的日本,场景截然不同,结局也不同。二战之后东欧各国政体的变化是苏联外部强加的产物,明治维新是在美国军舰耀武扬威下,日本主动开启的内部变更。

外部强力建设的制度几乎没有成功的范例,或许只有一个成功的例外,就是被美国占领下的日本。占领者与被占领者之间舒适的空间很重要,所以日本最后成功了。当麦克阿瑟因朝鲜战争被杜鲁门总统(Harry S. Truman)褫夺了军权,遣送回美国时,日本人夹道欢送,他统治日本期间成功推出新宪法,对日本进行政治改革,普通日本人感受到国家从战时的帝国体制转型为民主国家后获得的自由,土地改革让农民获益,对财阀的松绑让他们获得了重生并刺激日本经济的复苏,日本人更是希望留下天皇,麦克阿瑟最终也尊重了他们的选择。

今天我们如果来看俄罗斯、土耳其及中国的发展,走过的道路不尽相同。但俄罗斯帝国、奥斯曼帝国与中国的封建帝制文明是否也决定了其发展模式与西方的发展模式不同呢?外部因素对这个三个国家的发展的影响都是有限的。俄罗斯在叶利钦时代也曾经想找一条亲西方的路线,但最终还是诞生了普京这样的强人,美俄关系也是越走越远。

美国离开阿富汗其实是一个时代的终结,美国放弃了从外部以手术式的方式去改造他国的想法,同时也放弃改变中国。放弃改变中国的潜台词是一个理想的破灭,美国人认为过去四十年与中国接触政策都失败了,他们原来寄望中国会和日本、韩国那样发生变更的梦想已经彻底破灭,因为他们希望中国会变得和他们相似,但没有如愿以偿。美国放弃了不现实的理想主义,某种程度上也反映出国家力量的削弱。

明茨伯格(Henry Mintzberg)在《社会再平衡》(Rebalancing Society)这本书中提出:“民主并不是美国首创,它更多是促进了民主的一种特别个人主义的形式。”在疫情中,我们看到了美国的极端个人主义爆棚。美国著名政治学者福山(Francis Fukuyama)在疫情之后接受法国《观点》周刊(Le Point)采访,他表示:“中国模式是非西方模式中最成功的一个:国家干预和准资本主义的混合体。这个国家所关切的,即便不是实现人民的福祉,至少也是向人民提供帮助。”

倾注美国大量人力和物力的反恐战争,20年过后,阿富汗和伊拉克的情形依旧。在经历了两次“历史的终结”之后,在后反恐时代,全球寻找不同发展模式自然是答案,但不同的发展模式与治理模式的核心一定是如何确保个人的尊严和自由。

问题与误区 金融海啸后发生的经济危机是二战结束后最大的经济危机,全球产出首次呈现收缩和负增长。在这之前,美国的经济学家与央行都有误区,认为所有金融危机都发生在发展中国家,美国的制度非常优越,通货膨胀成功受控,市场的开放与自由市场经济在全球不断地拓展,正给全球带来无限的发展可能。这种认知上的误区掩盖了所有发达国家经济结构的根本性问题,即赤字与债务的高升。

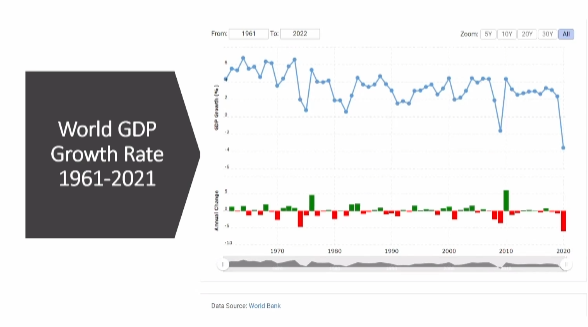

世界GDP在1961年到2021年间只发生过两次负增长,一次是2009年经济危机,另一次就是去年新冠疫情。金融危机彰显了人类对物欲和金钱无底线、无限制、不惜代价的过度追求。金融危机之后,人类的贪婪不仅没有得到控制,反而日益爆棚,各国央行开动印钞机,只是将危机转嫁给未来。

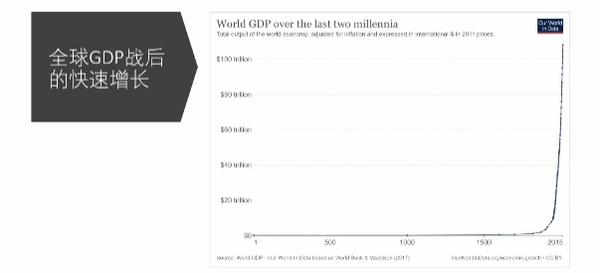

贫富悬殊 经济盲目增长 过去20年全球经济快速发展,虽然缩短了国与国之间的贫富差距,但是加剧了全球各国内部的贫富悬殊。我们确保经济增长的目的,是不是希望实现更加平等的社会和个人的自由?我们怎么可以让贫穷与繁荣共存呢?看看战后全球GDP的快速增长!1820年全球GDP只有一万亿,1870年差不多2万亿,1900年接近3.5万亿,2021年达到 65万亿。

GDP这个概念是上个世纪30年代全球经济危机后,美国哈佛大学经济学家库兹涅茨(Simon Smith Kuznets)正式提出的,1944年的布雷顿森林会议决定把GDP作为衡量一国经济总量的主要工具。到上个世纪60年代和70年代,GDP概念越来越为全球各国所接受。

2022年,就是明年,全球GDP的规模可能达到100万亿,可是全球各国内部的贫富差距却继续扩大。国家之间的贫富差距缩小有赖于全球人口最多的两个国家,即中国和印度在过去二十年的经济发展。这两个国家的人口占全球总数1/3,这两个国家的发展缩小了国家之间的贫富差距,但我们中国内部的贫富悬殊却越来越大了。

在此引用国际慈善组织乐施会(Oxfam)发布的《2019年度世界财富不均报告》中的一组数据:世界上最富有的1%人口的财富是69亿人的两倍还多。全球几乎一半的人口,每天的生活费不到5.5美元。美元税收中只有4美分来自对财富的征税,也就是有钱人不用交税,超级富豪可以避免高达30%的税务责任。全球有2.58亿的儿童,每5个人里面就有1个人因为贫穷而失学;每100名小学适龄男童失学,就有121名女孩被剥夺受教育的权利。我们每天有一万人因为无法支付医疗费用而死亡,而每年又有一亿人本来已经摆脱了贫困线,又因为生病再次陷入了极端贫困。

超级明星企业效应 在过去20年的发展中,全球出现了“超级明星企业效应”(Superstar enterprise effect),财富集中在个别超级企业手上。全球财富也越来越集中在小部分的行业里,包括金融、房地产、高新技术与生物制药行业,所以全球范围内收入超过10亿美元的公司中,前10%的公司获得了所有利润的80%。

肯尼迪在1968年3月美国大选时到访堪萨斯大学,他在演讲中提及对追逐GDP增长的不同看法:“它衡量的不是我们的机智和勇气,不是我们的智慧和学识,不是我们的同情心和对国家的奉献精神。总之,它衡量一切,除了那些让生命富有价值的东西”。他还说,“即使我们采取行动消除物质贫困,但还有另一项更艰巨的任务,那就是面对折磨我们所有人的满足感——目标与尊严——的贫困。”

没有钱是不能的,但钱不是万能的,除了钱还需要做人的尊严。经济学家斯蒂格利茨说:“GDP是评估我们经济健康状况的一种糟糕方式,我们迫切需要找到新的衡量标准。”

GDP不会因应利益分配、劳动时间及生态环境等因素进行调整,人均GDP相同的两个经济体可能面临截然不同的情况。假如一个国家存在严重的不平等制度,另一个有着更公平的分配方式,哪个国家的人民更幸福呢?同样的生活质量,一个国家的国民每天平均工作5小时,另一个每天工作10小时,又会如何?再试想,一个国家蓝天碧水,另一个国家的土壤和空气严重污染,幸福感又从何而来?以上问题的答案不言而喻,所以,我们需要重新思考评估GDP的价值和方法。

我们一直确保经济的快速增长才能保证就业。过去有个说法,中国达不到6%的增长目标就会有人失业,今天欧美国家如果达不到2%的经济增长就会有人失业。经济增长是为了保障就业,但我们也看到了,人口数量会影响经济增长。以中国为例,过去40年高速发展的一大因素是人口红利,人口红利的失去会影响经济发展,但人口增加又会影响就业率,这不是一个悖论吗?

我们也看到了人口快速增长与过度消费带来的后果,过长的工作时间生产不需要的产品,提供不需要的服务。全球现在物质过剩,大家来到商学院读书,我们的营销、广告和销售都是在刺激和拉动不必要的消费。在座的朋友,女生你们回家看看有多少双鞋,男生有多少套西装,有必要吗?但我们都在不停地去生产不必要的东西,去刺激不必要的消费。

剑桥大学教授、经济学家科伊尔(Diane Coyle)出过一本书,书名是《极简GDP史 》(GDP: A Brief but Affectionate History)。她解释了为何GDP微小的变化也能决定选举、影响重大政治决策,决定国家是否可以继续借贷或陷入衰退。现在全球都陷入了唯GDP增长论的迷失里,当然我不是反对GDP增长,尽管有人提出 “逆增长”(degrowth)的概念。科伊尔在书中提出:“GDP是20世纪很好的衡量标准,但越来越不适合由创新、服务和无形商品驱动的21世纪的经济。”她在早前的另一部著作《足够的经济学》(《The Economics of Enough》)中更是呼吁:“我们如何才能在不牺牲我们的孩子,我们的社会和我们星球的体面未来的情况下,实现我们今天需要的财富增长。”

新冠病毒本质上是人类希望主宰地球的贪婪和恣意妄为所导致的,60%以上的全球传染病本质上都是人畜共患。我从去年开始到现在一直强调,新冠病毒最大的可能性来自人畜共患,而不是实验室。我以前这么看,今天还是这么看。

消耗型社会 我们处在消耗型的社会里,每天消耗大量不需要的物品,全球材料的使用量翻了两番,每年消耗量超过1000亿吨,回收却逐渐下降。COVID-19对经济造成了大规模破坏,却因为人类活动的暂停而减少了碳排放量。但即便2020年全球经济停滞,碳排放量也只减少了5%,而我们需要每年减少7.6%碳排放才能将地球升温限制在1.5度以内。如果继续不加节制,到本世纪末,全球温度上升4度,这是非常危险的。

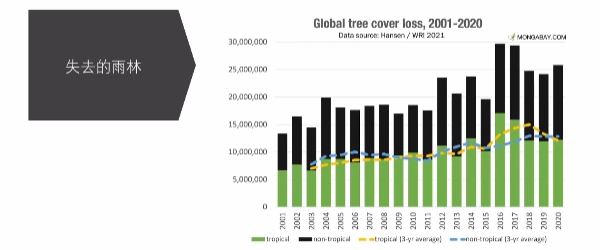

根据世界资源协会(WRI)的研究,大量的雨林流失与七宗商品有极大的关系, 过去10年全球森林覆盖减少的26%是由7种农产品造成的:牛、油棕、大豆、可可、橡胶、咖啡和木纤维。如果损失的森林面积换成国土,差不多是德国的两倍。根据这项研究,2020年全球原始热带雨林减少了4.2万平方公里,相当于荷兰的国土面积。损失森林面积最大的是巴西,其次是刚果。

绿色经济革命 美国科学家卡尔·萨根(Carl Eduard Sagan)早在1973年就指出:“人类对自然的摧毁是人类沙文主义,是人类对自己的自恋。”美国著名物理学家和哲学家維克多·斯滕格尔(Victor Stenger)在上世纪末就说过,“我们必须摆脱人类对自然的沙文主义,以及依赖碳的碳沙文主义。”

当然这个观点不是每个人都赞同。有两位年轻的女孩,在气候变暖的争论中就持完全不同的观念。一位是瑞典的格蕾塔·通贝里因(Greta Thunberg),她认为气候变化迫在眉睫,并成为全球环保运动的年轻领袖。另外一位是德国的娜奥米·赛比特(Naomi Sabit),她认为所有气候变暖的研究都没有科学证据,是对科学本身的侮辱。

因此,在经济发展与生态平衡上,我们当然需要进行更多的辩论,但我们现在最需要的是企业家的行动力。彭博(Bloomberg L.P.)去年公布的全球绿色亿万富豪榜(The Climate Billionaires),前五名中,除了特斯拉(Tesla)的马斯克(Elon Mask)之外,其他全部都是中国企业家。在绿色经济革命中,中国企业家正承担起巨大的社会责任,改变过去的发展模式,推动绿色经济,引发全球瞩目。

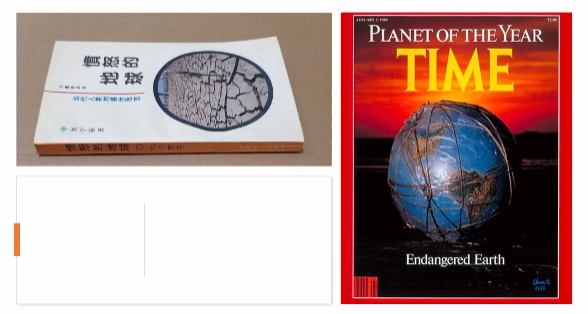

早在1989年,美国《时代周刊》第一次以星球而非个人作为年度封面。本人受此启发,从1989年开始,花费近两年时间在中国内地深度调研和采访,于1991年出版了《愤怒的地球》,距今已有30年,可是我们对自然的保护与剥削状况仍然没有改变。在灾难来临之前,我们到底能不能唤醒人类自己并改变我们的生活方式?牛津大学教授、经济学家拉沃斯(Kate Raworth)在《甜甜圈经济学》(Doughnut Economics)一书中特别提到,人类如何平衡内部社会与外部自然环境的和谐相处,是极其重要的。

今年开始,从河南郑州突如其来的暴雨,到德国和欧洲各地的暴雨和洪灾,到美国的“历史性”暴雨,再到美国西北西雅图及加拿大西部的夏日高温,打破了当地70年的高温记录,全球面对的自然危机已经开始影响了人类的未来,我们必须倡导绿色新政以应对气候变化。

绿色新政需要考虑经济发展的新动力,在绿色产业中寻找GDP发展的新重心。而绿色技术也成为中美竞争和合作的新战场,中国在太阳能等清洁能源领域的全球供应链中占据主导地位,但美国的脱钩政策和对中国企业的打压,受到损害的不仅是中国的经济利益,而且是包括美国在内的全球生态平衡。

美国战略大调整 美国从阿富汗撤退是美国战略的大调整,很多人,特别是内地一些朋友说,很高兴从美国的大撤退中看到美国的大衰退。但不要忘记,美国在阿富汗的大撤退,意味着将重心全部对准中国。美国在40多年前从西贡惨淡撤退,却在不到20年的时间里赢得对苏联冷战的胜利。随着美国士兵也从伊拉克基本完成撤出,美国在海外已卸下过去20年在两场战争中的负担。

拜登上台后成功拉拢盟友,形成了对中国的“三四五”包围圈。三是奥库斯(AUKUS)联盟,成员包括美国、澳大利亚和英国;四是四国同盟,成员包括美国、印度、日本、澳大利亚;五是五眼联盟(Five Eyes Alliance,FVEY),成员国包括美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰。另外,美国也推出了一带一路的美国版本——《重返更好世界倡议》(Build Back Better World,简称B3W计划),还强力打造一艘“不沉的航空母舰”,即从各方面加强与台湾的官方联系,并在全球范围内为台湾参与国际事务发声。

对中国的经济发展影响最大的则是,美国在高科技领域发动了与中国彻底大脱钩的行动,美国正在制定的《创新与竞争法案》(USICA)就是从各个方面制止中国在高科技领域超越美国。其中《晶片制造法》拨款2500亿美元,这一法案规定未来5年内,美国将动用520亿扶持半导体行业,建造7到10家半导体工厂。《无限前沿法》则在未来5年新增1900亿研发资金,仅国家科学基金会(NSF)就获得了其中三分之一的拨款,并组建“技术及创新局”,研究十大新科技前沿领域,包括AI,5G,生物技术、先进材料等。除此之外,还有《战略竞争法》、《保卫美国安全法》和《面对中国挑战法》等等。

美国还在关键技术领域与中国实行精准脱钩,在未来5年内,美国政府每年提供1500万美元帮助美国公司将供应链迁移出中国。昨天美国又公布了新的中国企业黑名单,到目前为止,中国有80多家企业被列入美国商务部的黑名单,所以中国现在面对着一个新的发展困境。

中国的困境 1979年中美建交之后,中国一直在同资本主义共存和西方世界友好的框架里发展经济、扩大影响力。如今的中国必须面对国际局势的大震荡,地缘政治的天平开始发生新的倾斜并冲击和平发展的外部大环境。此外,过去40年的经济快速发展,中国拥有巨大的人口红利,但世界银行预测中国2029年人口将开始负增长。在1979年后实行计划生育政策后,如今劳动力已由“红利”变成了影响中国发展的负面因素。

由华盛顿智库布鲁金斯学会和北京大学合作的研究报告《中国2049》预测,中国将在2030年后超过美国成为世界第一大经济体,但同时也指出被计划生育政策压制的生育率造成新的适龄劳动人口不足,就算现在放开生育限制,实际效果有限。的确,在经济发展水平提高和生活压力增大的情况下,年轻人并不愿意多生孩子。未来10年是中国经济试图赶上美国的时间窗口,恰恰也是中国人口结构发生根本性转变的时刻。

不可避免的竞争 著名的芝加哥大学政治学教授约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)早年著有《大国政治的悲剧》一书(The Tragedy of Great Power Politics),今年他又在《外交事务》(Foreign Affairs)杂志上发表了《不可避免的竞争——美中关系和大国的政治悲剧》(The Inevitable Rivalry – America, China, and the Tragedy of Great-Power Politics)。米尔斯海默是一位现实主义者,他认为中国不可能和平崛起,中美之间的矛盾和冲突是不可避免的。美国过去对中国的接触政策是失败的,美国一度怀抱理想主义希望改造中国,最终培养出了与自己竞争的对手。在他看来,中国只不过是模仿当年美国支配和控制其“后院”拉丁美洲的做法,而美国则会试图阻止中国在亚洲确立其地区霸主地位。但中国现在别无选择必须最大限度地获取世界权利,其结果就是中美之间产生危险和激烈的竞争。

在特朗普2017年上台之后,美国朝野对中国的整个观感已经发生了根本性变化,中美两国关系已走上不归路,从当年以接触和合作为主调,演变为今天以竞争与对抗为主调,对此不管谁是白宫的主人,大家对未来中美关系的走势都不必抱太大的幻想。中美关系进入了如何重置的关键时期,其结果将会决定全球和平发展的未来。

中美关系重置的核心要素是竞争对抗与持久共存如何平衡,而最终的胜负取决于谁能进行更为彻底的自我革命。在刚刚发表的第三个党的历史决议里,我注意到特别强调党的百年历史就是自我革命引领伟大社会革命的历史。拜登总统多次提到当年他回答中国领导人关于如何描述美国这个国家时所做出的回答,“一切皆有可能。”美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在中美阿拉斯加会谈上也谈到,“一个自信的国家能够认真审视自己的缺点,并不断寻求改进。这就是美国的秘密武器。”

“自我革命”式的新思维,在重置中美关系未来的关键时刻同样极为重要。

大动荡或大变革:世界再平衡

大动荡还是大变革的关键是世界能否实现再平衡。我们必须寻求自我革命,创造新的平衡。如果成功,我们就会进入全新的变革时代。处于失衡和失序的时代,世界要聚焦于社会再平衡、发展再平衡、生态再平衡、竞争再平衡及民主再平衡。不要介意何种治理模式,而在于什么治理模式更有助于实现更加平等的社会和确保个人的自由。

民主的衰落,榜样的缺失,功能失调的管治,缺乏制衡的力量,不同声音的消失,这意味着多元世界的消失。一个恐怖的世界不只是由“基地”、“伊斯兰国”这样的极端组织的恐怖活动造成的,更是各式各样极端思想的恶果。但今时今日,极端思想不是无处不在吗?

哈耶克所说的“自发秩序”解释了为何大自然中动物之间可以保持平衡,人类社会不同族群间的竞争和国家疆土的变化,以至于某一特定的制度和某一领域的创新为何在全球会有更大的影响力。但不幸的是,哈耶克所说的从“自发秩序”到自发形成的群体效应,却也是我们这个时代群体选择变恶的元凶,这没有比社交媒体世界的“同温层”更为明显的了。我们目睹群体选择正导致越来越多恶果,这也是恐怖组织扩张和暴力极端行为瘟疫般地蔓延全球的缘由。

如果我们不以宽容对待与我们不同立场、不同看法、不同认知、甚至不同生活方式的人,这只会造成世界陷入更大的灾难。但是,如果我们以宽容对待不宽容,宽容最终就会被不宽容所扼杀。

加拿大著名管理学家明茨伯格(Henry Mintzberg)在《社会再平衡》中说过,“我们所处的世界已经严重失衡并且我们需要根本的革新。人们必须行动起来。不是他们,是你和我,各自地而又一起行动。”

美国著名的自由派学者乔姆斯基(Noam Chomsky)在疫情后表示:“这场流行病应该震醒人们理解真正的国际化的价值,认识到需要治愈新自由主义瘟疫下的病态社会,然后进行更激进的重建,才能解决当代混乱的根源。”

美国心理学家埃里克森(Erik Erikson)说:“没有相互依存的生活就没有任何意义。我们需要彼此,我们越早了解这点对我们大家就越好。”

如何休戚与共、相互学习是非常重要的。如果要实现世界的再平衡,我们需要打破学习的障碍。首先要打破傲慢与偏见,应将他人视为比自己更有智慧的人;冲破过去的经验与封闭的心态,无论成功或失败的经验;切忌自负与自恋,避免自卑与自闭,摆脱枯燥与失焦。

让我们睁开眼睛,敞开胸怀,在这个失衡和失序的时代,以我们的行动力量让我们的星球不再失衡。唯有如此,我们才能避免陷入动荡不安的深渊,凝聚变革的力量,让21世纪的第三个十年成为“变革的十年”,而非陆克文所说的“危险的十年”。也因为如此,我希望同学们在ICB SEA的学习之旅将是一段非凡的旅程。谢谢大家!

(本文整理自刘教授演讲录音)